小5 算数 どちらが広いかな? 四角形と三角形の面積【授業案】枚方市立さだ東小学校 瀬尾 祥寛

| 学年 / 教科 | 小5/算数 |

| 単元 | 四角形と三角形の面積 |

| 指導要領 | B 図形(3) |

| 教科書会社 | 学校図書 |

| 授業者 | 瀬尾 祥寛(枚方市立さだ東小学校) |

単元の一部

解説動画

作成者からのアピールポイント

児童が安心して考えを表現できるように、共有の時間を計画的に入れました。特に、問題に出会った時の全員の吹き出しを授業前半で共有することで、残り35分の児童の目の光り方が変わります。「共有」のしやすさにおいて、ロイロノートはとても使いやすいし、シンキングツールの切り替えができるのもいいなと思いました。

この授業案のインポート用ノートデータ

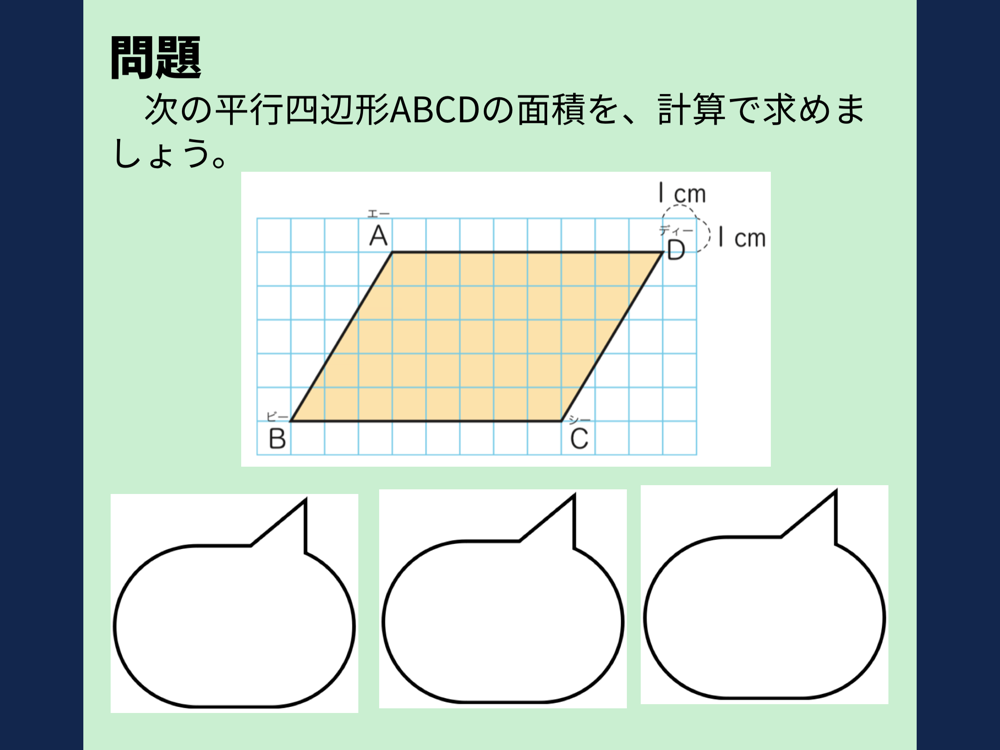

【展開1】「問題との出会い」辺の長さが同じ長方形と平行四辺形でどちらが広いか考える

送信されてきた問題と出会う。

問題に対して思っていることを自由に吹き出しに書き、提出する。

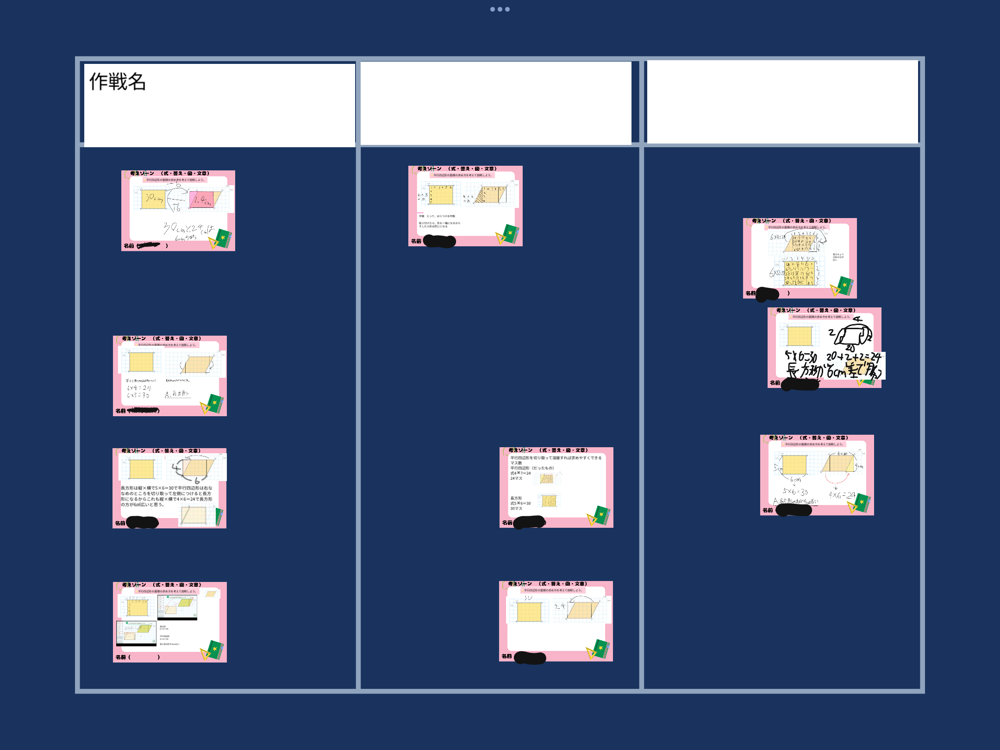

【展開2】「?」「!」の共有 自分の吹き出しと比べながらみんなの吹き出しを確認する

クラスの吹き出しを一覧にしてスクショしたものを児童が受け取る。

児童は、自分と同じまたは違う観点で意見を分類する。

児童の「わからない」を大切に、ここで問題理解や見通しがたつようにするとともに、困っている児童の把握をする

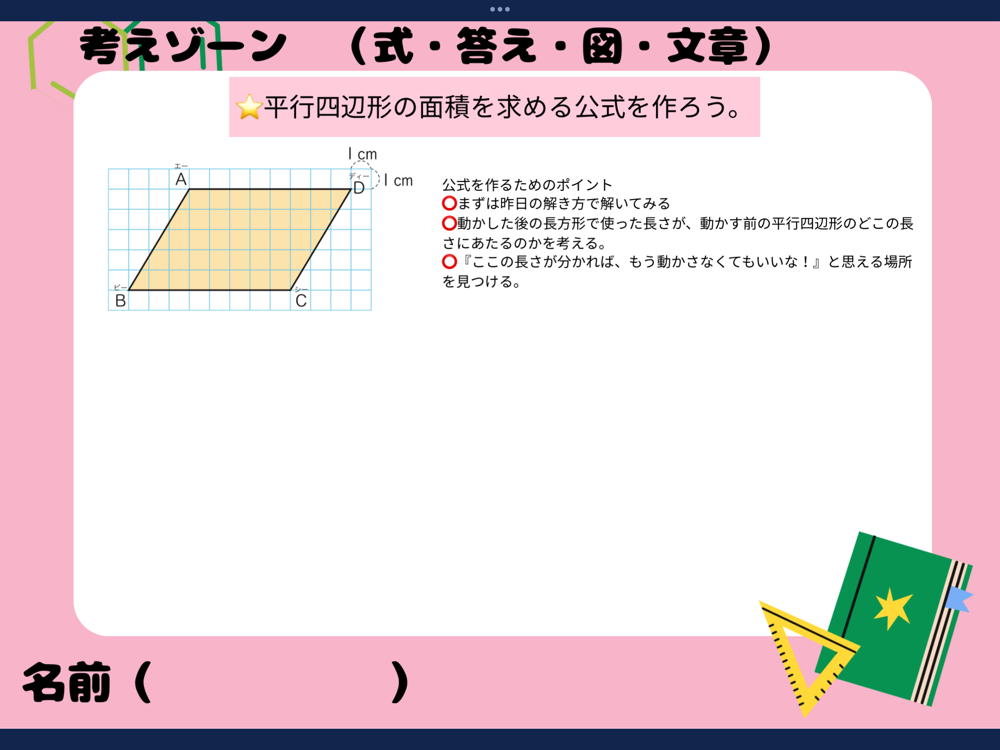

【展開3】自力解決・みんなで解決 1人で解決するか、友達と解決するか児童が選び問題に取り組む

提出された考えを、共有ノートで確認し、PMIチャートで児童が分類する。

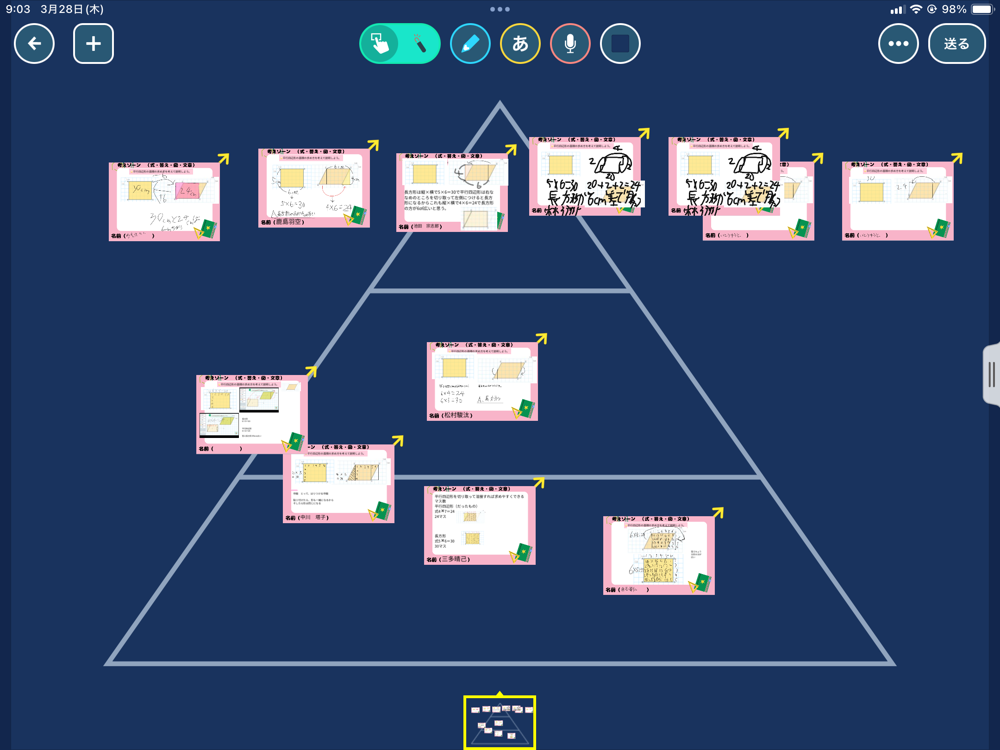

より簡単で分かりやすい考えを検討するために、ピラミッドチャートにツールを切り替えて分類する。

【展開4】まとめ・振り返り 今日分かったことを児童がまとめる

求め方がわからない図形も、知っている図形に等積変形すれば面積が求められることのよさを確認する。

等積変形しなくても、次は公式で求められないかな?という児童の思いを大切にし、次時へ繋げる。