11/14【U-35限定】授業でICT使うって便利なの? 第1回

#イベントレポート #若手教員

2020.11.14(土)9:00~10:30

録画動画

本ページの見出し (青字をおすと、当該箇所までジャンプできます)

ayayaTと考えるICT活用授業:11/14【U-35限定】授業でICT使うって便利なの? 第1回#5faf78eaa25cf2000014a837

ロイロノート・スクールのメリット:11/14【U-35限定】授業でICT使うって便利なの? 第1回#5faf9087a25cf2000014a92d

学習会について

35歳以下の先生を対象に、授業でのICT活用法について学ぶ 全4回のオンライン学習会!

講師は教育界のインフルエンサー3名の現役小学校教員✨

〈目的〉

ICTを使った授業って便利!と感じられる

ICTに関して話せる仲間をふやす

〈本日の講師〉

樋口綾香先生(池田市立神田小学校) 通称:ayayaT

ayayaTと考えるICT活用授業

「ロイロノート・スクールを使って、国語の単元を作ってみよう!」

導入活動:「好きな〇〇を教えてください」

テキストカードに書いて提出させる

▶︎POINT:シンキングツールのXチャート上、視点を分けて書くと◎

例:好きな昔話ベスト3

例:好きなアニメ/ドラマ//映画/漫画をテキストカードに書いて提出

展開1:お話の感想を書こう「因幡の白兎」

1. 音声を流す

2. 児童は感想を書いて提出する

感想の種類によってテキストの色を変える

提出箱を回答共有したときに、どのような感想が多いのが一目でわかる

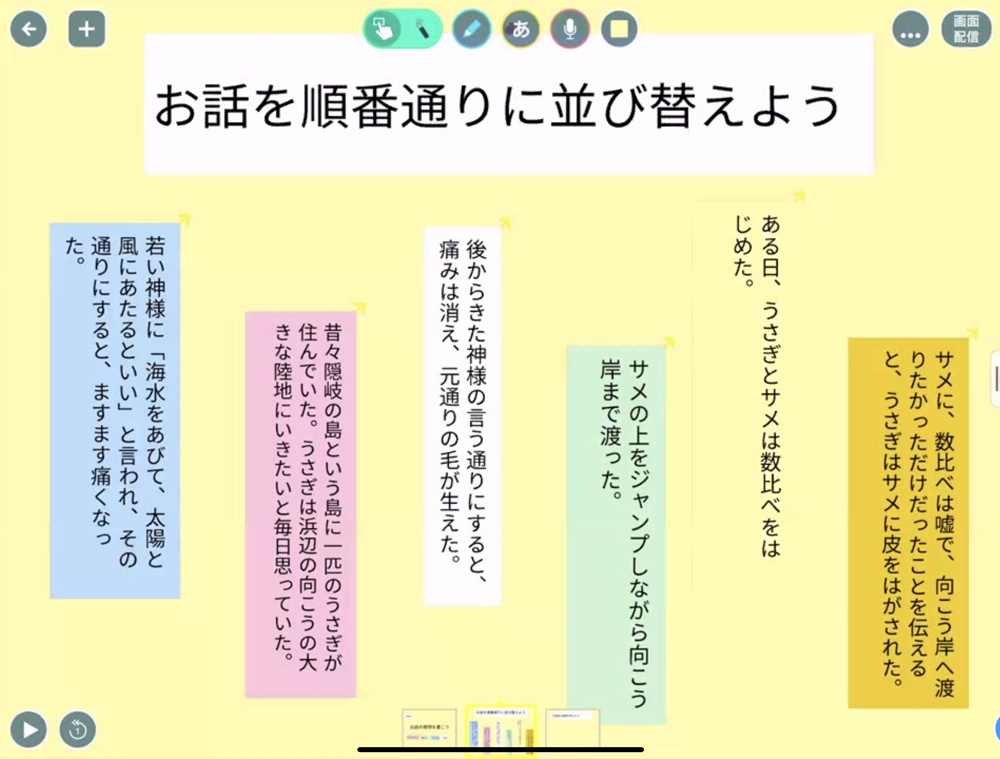

展開2: 話の順番に並び替えよう

1. 話のパーツを書いたカードを配布する

2. 児童はカードを話の順番に並び替えて提出する

▶︎POINT:カードの色を変える

理由:何色から始まっているのか?が一目でわかる(確認作業で「●色が最初」と話しやすい)

ロイロノート・スクールがなかったら?

話のパーツを作成→印刷→カット→配布→並び替える(児童活動)

並び替え自体は、一瞬で終わる活動なのに準備が大変(ーー;)

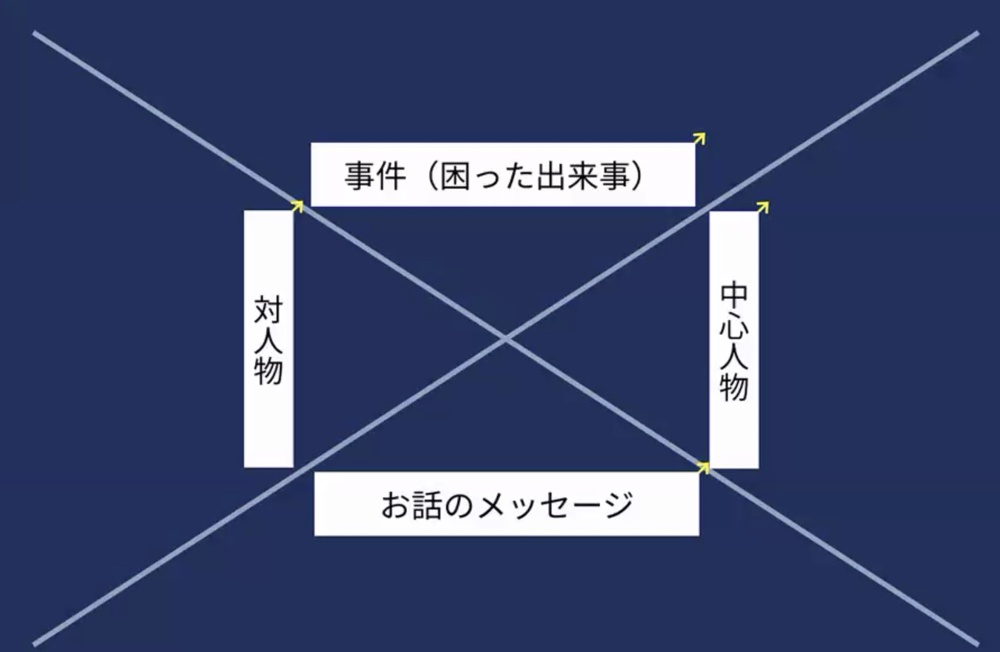

展開3: 情報の整理

Xチャートで本文の内容を整理する

▶︎POINT:同じ視点を示したXチャートを他の単元でも使える。視点が同じことによって、作品ごとの比較もできる

▶︎POINT:単元のまとめにもってくる活動によって視点を決める

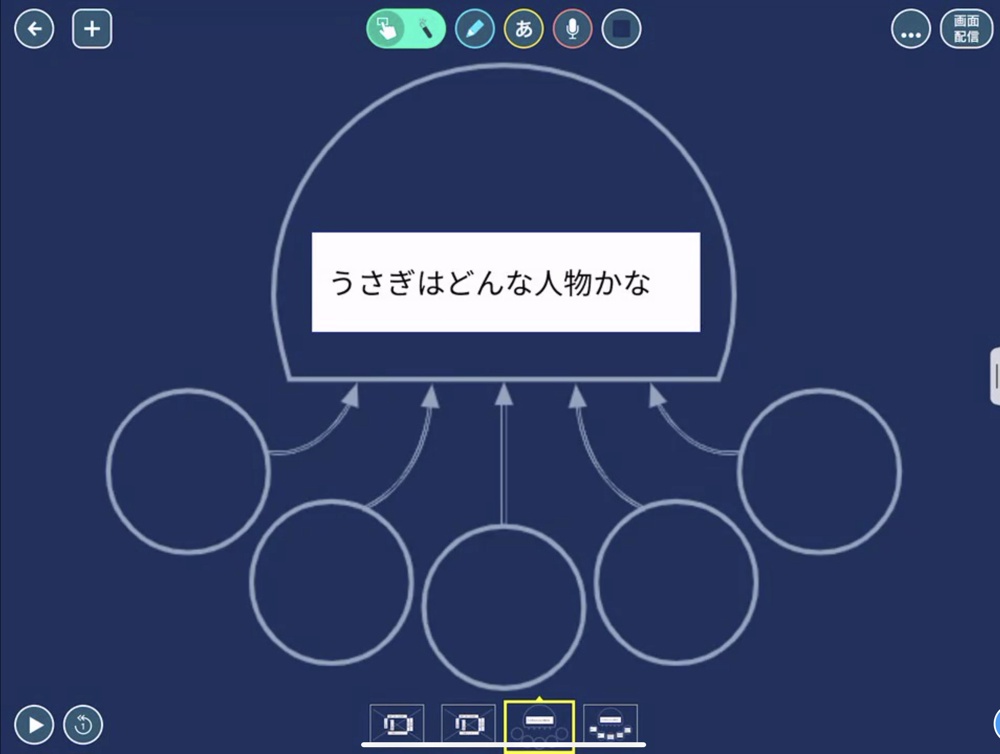

展開4:本文の分析(例:登場人物)

シンキングツール「くらげチャート」に登場人物についてわかることを書き出す

▶︎POINT:個人での成果に固執しない

最初は個人作業

時間がきたら、すべてうめられていなくても提出させる

回答共有で人の考えにふれ、自分のカードに取り込む(=カードを増やすことにも価値あり)

人の考え(カード)にふれることで、語彙、表現が豊かになる

▶︎POINT:共有は「無記名」

感想を見られたくない児童も多いが、共有しないと学習効果が薄れるため、「無記名」で表示して共有する

▶︎POINT:対話的な学習活動をデザインする

タブレットをもって、自分のカードを見せ合う(歩き回る)

全てのカードをもらってしまうと、自分の考えでなくなるので「1枚」など制限を設ける

「送る」>個人でカードをやりとりする

クラスメイトとのやりとりでカードが増えたら、再整理して提出する

▶︎POINT:クラスメイトとの交流前後での学習変化を可視化する

最初に提出させたものをスクリーンショットを撮り、自分のデスクトップ画面に残させる

交流後に再提出したカードと比べる

カードが増えていることを児童自身に実感させる(意見共有の価値)

▶︎CHECK:生徒間通信をONにしておく(生徒間でのやりとりを許可する)

続きの展開

自分のお気に入り以外の話を他者に紹介しよう!

自分の取り上げた物語の紹介文を書こう!

ロイロノート・スクールのメリット

一瞬で全員の考え(カード)が共有できる

書くのが苦手な子どもでも、「提出しなきゃ!」という意識が働き、何かしらアウトプットをするようになる

授業準備時間がぐっと短縮できる

子どもたちの学びの速度が格段にあがる

黒板でもできる活動も多いが、ロイロノート・スクールだと、子どもたち自ら選択して、学習しているという実感を子ども自身が得られる

講師の先生たちに質問 (aya:樋口綾香先生、万:樋口万太郎先生、若:若松俊介先生)

Q:子どもたちにシンキングツールをどのように覚えさせていますか?

aya:使う中で学ばせています。低学年の場合、「ピラミッド」「クラゲ」「X/Yチャート」などが使いやすいです。

Q:ロイロノート・スクールと紙のノートとの両立は?

aya:

ロイロノート・スクールもノートとして扱っています。

ロイロノート・スクールか紙のノートかは、子どもたちが便利で早い、使いやすい感じたものを選択して使っています。

ただ、選択できるようになるためには、これまで馴染みのなかったロイロノート・スクールを紙のノートと同じくらい使いこなせるようになってはじめて「選択できる」と考えています。そのため、意識して使う場を設けることも必要です。ICTは使わないことには「慣れる」ことはありません。

こうした理由からICT導入の最初の段階では、ロイロノート・スクールを使うことが目的になってもよいのではないかと考えています。

万:

何のためにノートをとるのかを子ども自身に認識させることが大事です。

学習ログとして蓄積できるため、領域ごとにロイロノート・スクールのノートを管理させています。

紙のノートは漢字練習などで使っている。

高学年になってはじめて、本当の意味で「子どもが選択できる」ことを実感することが多いです。

焦らず、気長に、適切な場面でICTを使い続けることが大切です。

若:

ロイロノート・スクールで整理することは当校においては、当然になっている。

ロイロノート・スクールで学習した内容を1冊の紙のノートにまとめている児童もいます。

ノートの整理の仕方を振り返る時間を設けている。

こどもがどのツール(ロイロノート・スクール / 紙のノート)を使うのがを選択できることが1つのゴールになると思います。

低学年は紙ノートが多い印象です。中学年はICTが入り始めて、高学年で紙に戻る児童もいます。

Q:板書とノートの違い

aya:

子どもが書く・話す学習、「整理してメモ→周りとの対話」の活動ではロイロノート・スクールが向いているように感じます。

にロイロノート・スクールが向いている。などやっていく中で見えてくることがある。タブレット操作の時間がもったいなく感じることがある(板書が得意)。ICT・ノート=自分たちで使い分けをしていければ◎。低学年は自分のノートで書くことに重点をおいている。

【U-35限定】ICT活用学習会の様子

11/28(土)11/28【U-35限定】授業でICT使うって便利なの? 第2回

12/12(土)12/12【U-35限定】授業でICT使うって便利なの? 第3回

12/19(土)12/19【U-35限定】授業でICT使うって便利なの? 第4回