小5 音楽 詩の創作から、音楽の雰囲気に合わせた朗読を工夫しよう【実践事例】(東海大学付属静岡翔洋小学校)

ロイロノート・スクールで、友だちの考え方と比較したり、双方向でやり取りできることで、密度の濃い授業が展開できます。

児童による詩の創作活動を中心に行いました。既存の詩を使って空欄を2か所用意し、前後の文脈から「論拠と根拠」を明らかにして創作していきました。

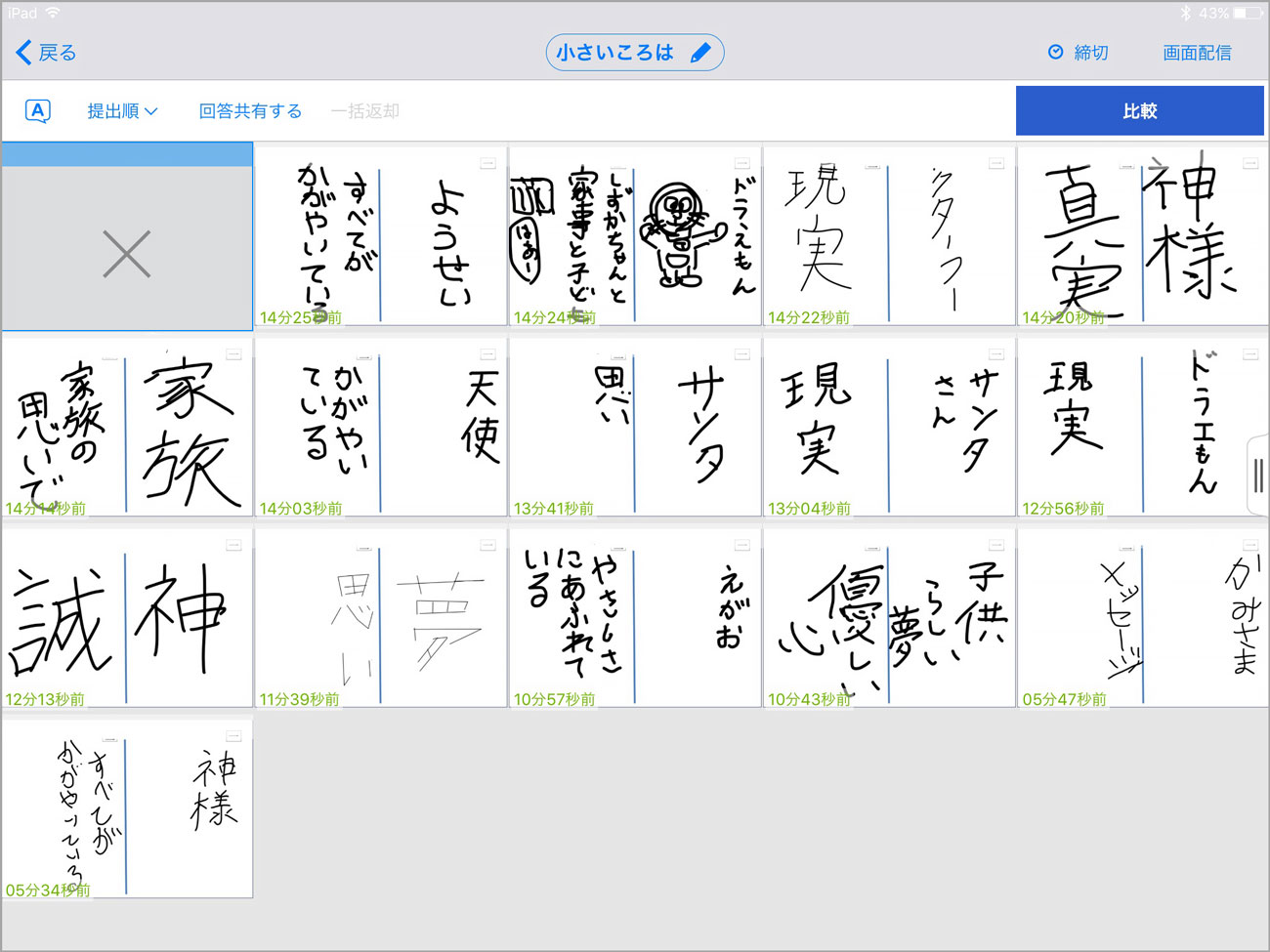

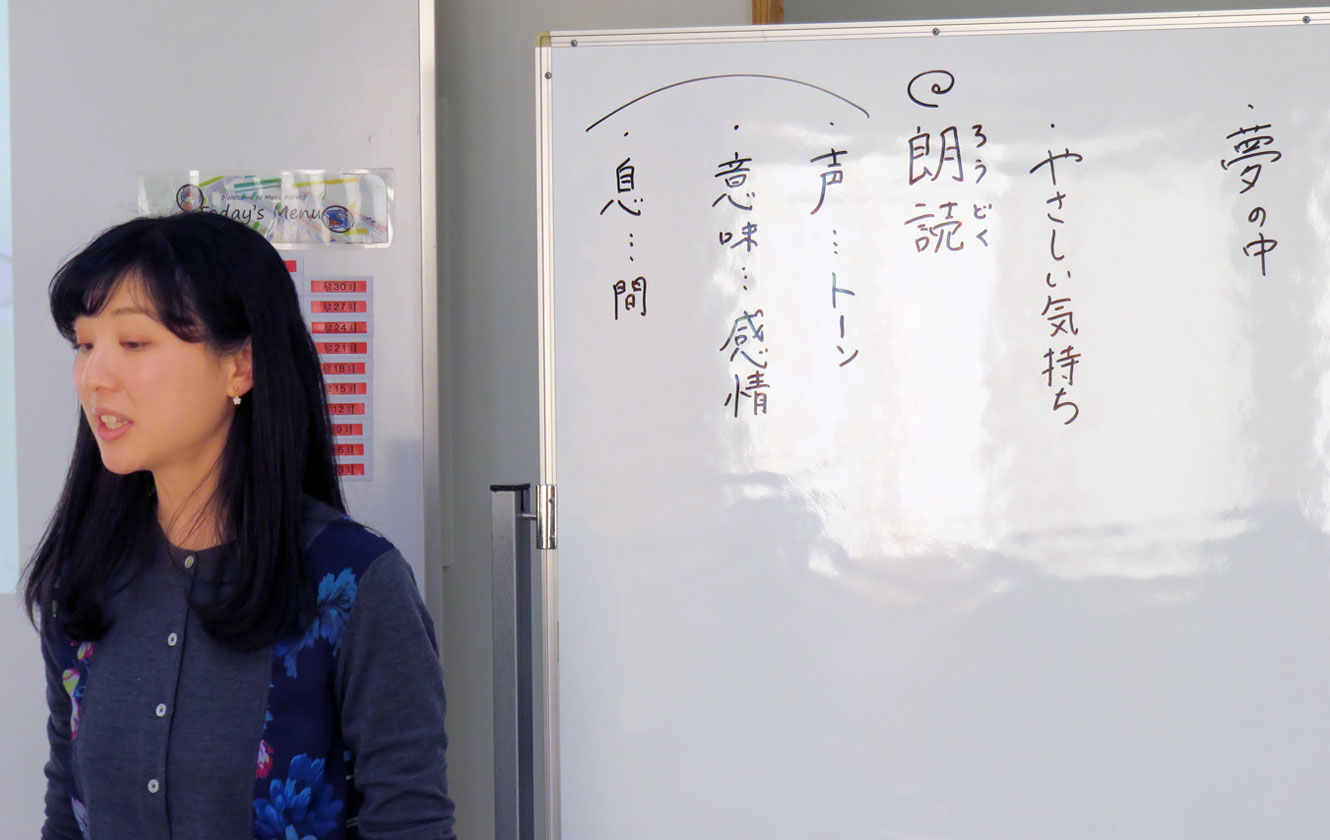

空欄に合う適切な言葉を話し合い、イメージを共有しました。その後は、具体的な言葉を探す活動を行いました。ロイロノートを使って2分割されたシートに、各自で考えた言葉を教師に提出し、回答を共有してグループ内で再度検討しました。各自で考えた言葉を当てはめて朗読する前に、「声→トーン」「意味→感情」「息→間」の3点に注意するようにアドバイスをしました。

その後、ピアノ伴奏を聴いて、音楽の持つ雰囲気を感じ取りながら、朗読の仕方について考えさせる活動を行い、詩の雰囲気と音楽の高揚を一致させるために強弱を数直線に表して朗読の一助としました。

授業の最後にイメージを膨らませて音楽に合わせて朗読する活動を行い、ロイロノートの録音機能を使って音源を教師に提出しました。

ロイロノート導入のメリット

ペーパーレス化による経費削減と、書き直しが容易にできました。

児童同士の回答共有によって全員の考えを確認でき、さまざまな考え方があることを知ることができました。

詩のワークシートと音楽のワークシートの2つを短時間に双方向でやり取りできることで、密度の濃い授業が展開できました。

ロイロノートの録音機能を使って、自分の朗読の仕方をフィードバックすることができました。そうすることで、単発の授業活動に留まらず、次時以降にも役立てることができます。

実践の目標

与えられた空欄に、自分で考えた言葉を当てはめて、根拠をもって考えていくことができる。

友だちと比較して、多くの考え方があることを知ることができる。

詩における高揚を感じ取って朗読することができる。

音楽を聞いて、強弱や雰囲気、速度の違いなどに気付き、朗読のイメージを持つことができる。

詩の高揚と音楽の高揚を一致させて朗読することができる。

実践の場面

1. 詩を提示する

既存の詩の中から2か所を空欄として設定し、論拠や根拠をもって言葉を考えていく活動を展開した。まず、できるだけ抑揚をつけない読み方で教師が音読する。その後、児童が読み方などを確認しながら群読した。

2. 空欄に適切な言葉について話し合う

各グループでより具体的な言葉について考えていく活動を行う。全体の方向性を確認すると同時に、少人数での活動で考え方を共有させやすい配慮のもとで実施した。活動を通して、さまざまな考え方を知ることができた。

3. 考えた言葉を提出する

イメージを共有した後は、具体的な言葉を探す活動を行った。ロイロノートを使って2分割されたシートに、各自で考えた言葉を教師に提出した。その後、回答を共有してグループ内で再度検討した。

ほとんどの児童が原作を知らないこともあり、バラエティー豊かな回答が多く出たことは、活性化した授業を展開するための要素となった。

4. 朗読するためのポイントを指導する

各自で考えた言葉を当てはめて朗読する前に、「声→トーン」「意味→感情」「息→間」の3点に注意するようにアドバイスをした。

その後、ピアノ伴奏を2回聴取させ、音楽の持つ雰囲気を感じ取りながら、朗読の仕方について考えさせる活動を行った。

5. 音楽の進行に合わせて、言葉の高揚をグラフ化する

「この詩の中での気持ちの高揚を整理してみよう」、「音楽の強弱に当てはめてみよう」という問いかけに、PDF化されたシートに数直線を書き込んでいった。

「詩の内容」と「ピアノ伴奏」を聞き取った後の活動であるが、全てが正解となる。抑揚などを可視化する活動を通して、詩の朗読を立体的に捉えることができた。

6. ピアノ伴奏に合わせて朗読する

授業の最後にイメージを膨らませて朗読する活動を行った。朗読する行為そのものが初めてとなる児童にとって、音楽に合わせながら朗読するという新しい体験が2つも重なったことで負担が大きかったようだ。

だが、提出された朗読音源を聞くと、音楽の高揚と言葉との相関性を十分に感じ取ることができるものが多く、デジタルツールならではの成果を上げることができたと感じさせられた。