インバウンドコールセンターとは?

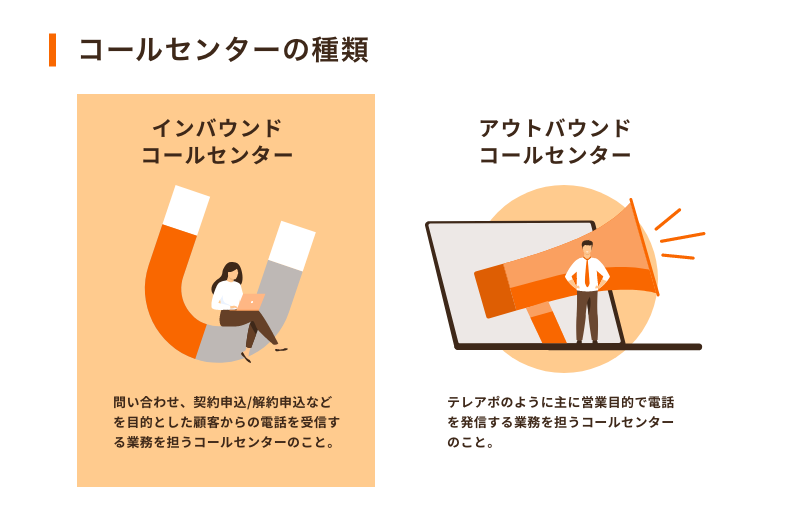

コールセンターでは、電話を活用してお客様対応を実施します。コールセンターには、大きく分けると「インバウンド業務」と「アウトバウンド業務」があり、インバウンド業務は「入ってくる」という意味を持つインバウンドにあるように、「受け身」での対応が主な特徴です。お客様から企業に向けて電話がくるため、その対応を行う業務を指します。たとえば、提供するサービスのカスタマーセンターやECサイトでの注文受付などが当てはまります。

商品に対する問い合わせや相談、クレームや申込みなど、業務内容は多岐にわたります。そのため、業務を担うオペレーターは、商品やサービス、業務に関する知識に加え、対応する内容への知識や問題を解決するためのフローの構築、わかりやすい説明をするトークスキルなど、さまざまな知識や技術を身に付けておく必要があります。

アウトバウンドコールセンターとの違い

インバウンドコールセンターは受け身の対応ですが、アウトバウンドコールセンターは「自発的」な業務が中心です。コールセンターで働くオペレーターが顧客に対して電話をかけ、商品やサービスの紹介などを行います。具体的な業務内容は以下の通りです。

- 商品やサービスのセールス

- キャンペーンの紹介

- アンケート調査

- 支払督促

インバウンドとアウトバウンドの違いを理解するためにも、主な違いを表にまとめてみます。

|

インバウンド |

アウトバウンド |

|

|

電話発信者 |

顧客 |

企業のオペレーター |

|

企業や商品への関心 |

関心がある |

関心がない |

|

心理的距離 |

近い |

遠い |

オペレーターが顧客に対して電話をかけるため、一見するとアウトバウンドコールセンターの方が売上につながると考える方もいますが、電話を受けた相手に企業や商品への関心があるとは限りません。中にはまったく関心を持っていない方もいるため、その場合は電話をしても話を聞いてもらえないケースもあります。

インバウンドコールセンターの業務内容

ここからは、インバウンドコールセンターが担う具体的な業務内容についてみていきましょう。

自社製品の使用方法に関する問い合わせを受ける

既存のお客様から寄せられる自社製品の使用方法に関する問い合わせ対応を行います。商品を購入して説明書を読んだとしても、中には使用方法がわからずに悩んでしまう顧客もいます。そういった方々に対してわかりやすく説明を行うのがインバウンドコールセンターの役割です。

商品やサービスに関する問い合わせなので、オペレーターは商品やサービスに対して一定レベル以上の知識を求められます。説明書だけではわからない部分をわかりやすく解説して、問題解決へと導いていく必要があるため、説明力があることも重要です。適切な対応をして問題が解決すれば、企業への信頼度アップにもつながるはずです。

自社サービスの契約申込を受け付ける

サービスに対する申込みや契約の受け付けもインバウンドコールセンターの業務内容の1つです。近年ではネットで契約申込ができるケースも増えてきましたが、シニア世代を中心に電話注文を好む顧客も多く存在しています。電話を受けた際には契約を行うためにも、顧客の個人情報となる名前や住所、電話番号などをヒアリングしなければいけません。ヒアリングした内容は、パソコンを使用して顧客管理用データに入力するため、オペレーターは一定のパソコンスキルが必要となります。

また、契約の際にはサービスに対する質問も受けるはずです。その際には明確な質問対応をする必要があるため、オペレーターはサービスに対する知識も身に付けておく必要があります。

自社サービスの解約申込を受け付ける

サービスの申込みだけではなく、解約申込を受け付けるのもインバウンドコールセンターが担う業務です。解約時には退会理由を聞くケースもあります。その際には、顧客の話を聞き、問題があれば解消できるように新たなサービスを紹介するなど、退会を避けるよう努める企業もあるはずです。その結果、顧客を引き留めることができればサービスを新たに継続してもらえるため、不利益を被ることがありません。

ただし、しつこい勧誘はマイナスなイメージを持たれるケースもあるため注意が必要です。

自社製品・サービスに対するクレームを受け付ける

顧客からのクレーム対応もインバウンドコールセンターが担う業務です。「購入した商品が動かない」「壊れている箇所があった」といったクレーム以外にも、「商品が使いにくい」「思っていた効果がなかった」など、使用していて感じた不満に関するクレームもあります。また、ECサイトを運営している場合は、「サイトが使いにくい」「見にくい」「クーポンが使いにくい」といったものもあります。ときにはオペレーターの対応に関するクレームがあるケースもあるはずです。

大変なイメージのあるクレーム対応ですが、商品やサービス向上に役立つ重要な要素でもあります。改善点を知るきっかけにもなるため、企業にとっては貴重な評価です。問題点を指摘されることで、これまで気が付かなかった部分を知れることがクレーム対応の魅力でもあります。

ただし、クレーム処理は適切な対応が必須です。不満を解消できれば顧客満足度の向上につながるケースもありますが、不満を持たせるような対応しかできない、気持ちを逆なでするような対応をしてしまえばトラブルが大きくなるケースもあります。適切な対応ができる体制を整えておくことが何よりも大切です。

インバウンドコールセンターの評価指標は?

インバウンドコールセンターの運営状況は、主に次のような指標で評価します。

その1:SL(Service Level/サービスレベル)

SLは、目標とする時間内にオペレーターが受電できた件数の割合です。最終的に受電できたとしても、20分も30分もお客様をお待たせしてしまっては顧客満足度の低下やクレームにつながってしまいます。そのため、目標時間内での応答件数の割合を増やしてSLを高めることはインバウンドコールセンターの運営で非常に重要です。

その2:ASA(Average Speed of Answer/平均応答速度)

目標時間内の応答件数の割合であるSLに対して、ASAは応答までの所要時間が平均でどの程度かかっているのかを示します。「現状でお客様をどの程度お待たせしているのか」を端的に把握したいという場合にはASAを参考にできます。また、SLとASAを組み合わせることで受電までの所要時間をより詳しく分析することが可能です。

その3:AHT(Average Handling Time/平均処理時間)

AHTは、1つの顧客対応に要した総時間の平均値を示します。1つの顧客対応は、電話を受けてから切るまでがすべてというわけではありません。顧客との通話そのものだけではなく、通話後に履歴を入力したり、CRMツール上の顧客情報のステータスを変更したりといったことも必要です。そして、このような作業に費やされる時間はACW(After Call Work/平均後処理時間)と呼ばれます。これにATT(Average Talk Time/平均通話時間)を足してAHTを算出します。

そのほかにも、インバウンドコールセンターの評価指標はさまざまあります。詳しくは下記のコラムで解説しているのでぜひご一読ください。

インバウンドコールセンター業務が抱える課題とは?

インバウンドコールセンターは、顧客満足度の向上や売上アップを目指すためにも、常に高いレベルのサービスを提供することを求められる業務です。しかし、その過程ではさまざまな課題が浮上してきます。ここでは、インバウンドコールセンターが抱える課題点について解説していきましょう。

オペレーターへの教育コスト

インバウンドコールセンターの業務は商品の使い方や契約、クレーム対応など、多岐にわたります。そのため、応対する商品やサービスに対する知識だけではなく、さまざまな状況に対応できるスキルも必要です。たとえば、顧客から商品に対する問い合わせがあった際に知識不足による誤った案内やわかりにくい対応をしてしまえば、場合によってはクレームへとつながってしまいます。

適切な対応をして顧客満足度をアップさせるためにも、インバウンド業務のスキルを備えたオペレーターの配属が不可欠です。しかし、質の高いオペレーターを生み出すには、一定の時間だけではなくコストもかかってしまいます。マニュアルを用意するほか、ロールプレイングの実施、現場での経験を積むなど、あらゆる方法で教育を実施していく必要があります。問い合わせ内容を記録するにはシステムに打ち込むスキルも必要なので、それに対する教育も実施しなければいけません。

企業によっては教育したくてもコストがかかり過ぎてしまうために体制が整備できないケースもあります。それでは適切な対応ができないので、結果として顧客満足度や売上アップにつながらずに、不満だけが残ってしまうケースもあります。対応力の低さが広まれば、企業に対する信頼を損なう可能性もあるので注意してください。

顧客対応の品質の標準化

インバウンド業務は多様な種類がありますが、対応するオペレーターによって応対品質にバラツキがあれば、不満や企業への不信感につながってしまいます。そのため、どのオペレーターでも問題なく対応できるよう対応品質の標準化が求められます。

- トレーニングを実施して応対能力の質を上げる

- リアルタイムでモニタリングができる環境を整備する

- 適切なフィードバックが実施できるように評価項目やチェック項目を整える

などに対応が必要です。たとえば、オペレーター業務の教育を任された人材がいても、評価項目が整っていない場合は、教育者の主観のみでトレーニングが実施されてしまいます。「明るい挨拶ができているか」「ニーズに合う商品をアピールできているか」「丁寧な言葉遣いをしているか」といったチェック項目を整備すれば、教育にもブレがなくなるはずです。

コールの取りこぼし

企業によってはコールの取りこぼしに悩んでいるケースも考えられます。曜日や時間帯によって問い合わせが集中すれば、顧客から電話がかかってきても対応できないため、機会損失につながってしまいます。

「問い合わせ電話がつながらない」「電話をしてもいつも待たされる」など、口コミに書かれてしまえば、マイナスなイメージを持たれてしまうため、企業にとっては損失です。コールの取りこぼしが発生する背景には、オペレーターの数が足りていない、オペレーターの質の低さによって1件の問い合わせに多くの時間を要しているといった理由が挙げられます。

顧客は貴重な時間を割いて問い合わせを実施しているため、電話がつながる安心感を与えることが重要です。コールの取りこぼしが発生している場合は、なぜ起きているのか原因を突き止め、速やかに対応することで問題解決を図れます。

離職率の高さ

インバウンドコールセンターでは離職率の高さも問題となっています。その理由の1つが「クレーム対応の負担」と考えられます。顧客の不満を解消することが業務内容となりますが、場合によってはお叱りの言葉や謝罪を求められるケースもあるため、精神的な負担が大きくなってしまいます。クレーム対応が続いてしまえばストレスも溜まり続けてしまうため、解放されたい思いから離職につながってしまいます。

また、業務コントロールが難しい点も理由として挙げられます。インバウンド業務は、受電量に応じて仕事量が左右される仕組みです。そのため、オペレーターは自分で仕事量を調整できません。受電量が多いにも関わらず、オペレーターの数が足りていない場合は受け持つ応対量が増えてしまうため、負担が多くなってしまいます。負担が大きくなればストレスにつながるため、離職する方も増えてしまうはずです。

インバウンドコールセンターを業務効率化するには?

前項で述べたサービスレベルやASA、AHTといったインバウンドコールセンターを評価するうえで特に重要な指標は、効率的な運営を実現することで改善できます。具体的には、次のような方法で効率的なインバウンドコールセンター運営を実現することが可能です。

CRMツールを導入する

インバウンド業務を効率化するための方法としてCRMツールの活用が挙げられます。CRMは顧客関係管理とも呼ばれており、コールセンターの顧客情報を一元管理できるシステムです。コールセンターでは、問い合わせ履歴や顧客情報を利用するケースもあります。

たとえば、問い合わせが複数回にわたるケースです。その場合、対応するオペレーターも1人ではなく複数になってしまうケースが考えられます。CRMツールがなければ再度顧客に問い合わせ内容を説明してもらう必要があるため、顧客は担当が変わるたびに同じ話をすることになります。

しかし、問い合わせ履歴を確認できれば、過去のやり取りを参考にして対応ができるため、顧客のストレスを減らせるだけではなく、オペレーターも状況が把握しやすくなるため、対応がスムーズになりやすいです。時間をかけずに対応できるため、より多くの受電に対応することにつながります。

チャットボットを導入する

チャットボットは、あらかじめ設定したシナリオやAIによる機械学習によってチャット上での顧客対応を自動化できるITシステムです。皆さんも、さまざまなウェブサイト上やチャットアプリ上でチャットボットを目にしたことがあるのではないでしょうか?

適切なシナリオを組んだり、AIによる十分な機械学習を行うことができれば、チャットボットによって顧客からの問い合わせに適切な回答を示すことができるようになります。その結果、オペレーターが有人で対応すべき問い合わせの件数を減らし、円滑なコールセンター運営を実現することが可能です。

IVRを導入する

IVR(Interactive Voice Response/自動音声応答システム)は、顧客からの電話を着信した際に、自動音声による指示によって顧客に任意の番号をプッシュしてもらうことで着信先を振り分けることができるITシステムです。

IVRを導入することで、自動音声を通じて顧客の問い合わせ要件を明らかにしたうえで、「操作説明」「新規契約」「解約」といった専門分化したチームの内、要件に合ったチームを着信先として自動で振り分けることができます。そのため、スピーディーかつ適切な顧客対応を実現可能です。

なお、IVRについては下記のコラムで詳しく解説しているので、あわせてご一読ください。

FAQツールを導入する

オペレーターが有人で対応すべき問い合わせの件数を減らすという点では、FAQツールの導入も有効です。FAQツールは、FAQサイトの構築・管理や、FAQページの作成・分析などを効率的に行うことができるツールです。

FAQツールを用いて適切にFAQサイトを運営できれば、多くの顧客は自身の疑問をサイト内で自ら解決できるようになります。その結果、問い合わせ件数を削減できるのです。

FAQツールについては、下記のコラムで詳しく解説しています。あわせてご一読ください。

超効率的なインバウンドコールセンター運営を実現するFAQツールとは?

今回は、インバウンドコールセンターの仕事内容や主な評価指標、業務効率化を実現するための方法などを解説してきました。

そして、最後にご紹介したように、最近ではFAQツールを導入してFAQサイトの改善に取り組むインバウンドコールセンターが多くなっています。FAQサイト内の各ページを見て顧客自ら問題を解決できる確率(自己解決率)を高めることができれば、問い合わせ件数の削減につながり、効率的にインバウンドコールセンターを運営できるようになるからです。

そして、Helpfeelは独自の革新的な技術である「意図予測検索」によって、検索ヒット率98%を実現することでオペレーターが有人対応すべき問い合わせ件数を劇的に減らし、インバウンドコールセンター運営を“超”効率化できるFAQツールです。FAQページの企画・制作や検索辞書作成は、テクニカルライティングチームが行うので、検索ヒット率の劇的な向上をスピーディーに実現できます。

また、毎月カスタマーサポート担当者が貴社のFAQサイトを分析し、改善策をご提案致します。「導入して終わり」ではなく、継続的な改善によって問い合わせ件数のさらなる削減を実現します。

コールセンターの業務負担軽減に取り組んでいるという方は、HelpfeelによるFAQページ改善についてぜひお気軽にお問い合わせください。