▼本記事に関連したお役立ち資料もご用意していますので、ぜひ併せてご覧ください。

チャットボットとは

チャットボットとは、ユーザーからの質問に対し、ロボット(bot)がチャット形式で回答・対話を行うツールです。24時間365日、時間を問わずにリアルタイムでユーザーの課題を解決してくれることから、多くの企業が導入を進めています。

ここでは、チャットボットについて以下の2点を解説します。

|

それぞれ詳しく見ていきましょう。

チャットボットを導入するメリット

チャットボットの導入は、企業の対応力や業務効率を高めるだけでなく、マーケティングやコスト面にも大きな効果をもたらします。代表的な導入メリットは以下の4つです。

|

・チャットボットが即時に回答することで、問い合わせ離脱を防止し、CV(コンバージョン)率が向上する |

|

・チャット履歴からユーザーのニーズや行動傾向を収集 |

|

・よくある質問を自動対応することで、オペレーターの対応負荷を軽減し、本来の業務に集中できる環境を整える |

|

・人件費や電話対応の時間削減につながり、顧客満足度を維持しながらサポートコストを抑えられる |

チャットボットは、FAQ対応だけでなく、顧客体験の向上や企業のDX推進にも役立ちます。

▼あわせて読みたい

チャットボットの種類

チャットボットには大きく分けて、「シナリオ型(ルールベース)」「AI型」「ハイブリッド型」の3つのタイプが存在します。目的や予算、対応範囲に応じて選定することが重要です。

|

種類 |

特徴 |

メリット |

デメリット |

|

シナリオ型(ルールベース) |

あらかじめ設定されたシナリオやキーワードに基づいて返答するタイプ。FAQなど定型的な質問への対応に強い |

・設定が簡単 |

・複雑な質問には対応できない |

|

AI型 |

機械学習や自然言語処理(NLP)を用いて、ユーザーの質問を理解し柔軟に返答するタイプ |

・柔軟な応答が可能 |

・導入や学習にコストがかかる |

|

ハイブリッド型 |

ルールベースとAIの両方を組み合わせたタイプ。基本はシナリオ対応、複雑な内容はAIに切り替える |

・幅広い対応が可能 |

・設計・運用がやや複雑 |

このように、チャットボットの種類ごとに得意分野と注意点が異なります。自社の課題やリソースを踏まえた上で、適切なタイプを選定することが成果を出す鍵です。必要に応じて無料プランやトライアルを活用し、実運用に向けて検証してください。

▼あわせて読みたい

無料版チャットボットと有料版チャットボットの違い

無料プランと有料プランでは、利用できる機能やサポート体制、拡張性に大きな違いがあります。以下の表で、主な違いを整理しておきましょう。

|

項目 |

無料版 |

有料版 |

|

利用機能 |

ベーシックなQ&A設定、簡易応答など |

高度なカスタマイズ、AI応答、分析レポートなど |

|

FAQ登録数 |

上限あり(例:100件まで) |

無制限もしくは上限が高い |

|

サポート体制 |

基本的にはメールやヘルプページ中心 |

専用サポート/有人チャット/電話対応など |

|

API連携 |

非対応もしくは機能が限定的 |

外部ツールとの連携・カスタマイズが可能 |

|

広告表示 |

表示されることが多い |

非表示 |

無料版は導入ハードルが低く、まずは試してみたい方には最適ですが、業務活用や大規模な運用には機能面で制限が出ることがあります。有料版への移行タイミングを見極め、、自社に合った選定を進めていくことが大切です。

無料プランのあるチャットボット3選

ユーザー対応にチャットボットを導入する際は、サービスごとの機能や無料プランの範囲を把握しておく必要があります。

ここでは、代表的な3つのチャットボットツール(HubSpot、Tayori、チャネルトーク)の主な機能と、無料で利用できる範囲を比較します。

|

サービス名 |

主な機能 |

無料で使える範囲 |

|

HubSpot |

チャットボットビルダー/ライブチャット/テンプレートによる自動応答/CRM連携/訪問者トラッキング Webサイト訪問者との1対1チャット/見込み顧客キャプチャなど |

・チャットボットの作成(ビジュアルエディターやテンプレート利用) ・Webサイト訪問者との1対1チャット ※機能制限や顧客数制限あり |

|

Tayori |

フォーム/FAQ/アンケート/AIチャットボット/有人チャット機能/外部連携(LINE公式アカウントなど)/ログ分析機能 |

・フォーム/FAQ/アンケート/チャットが使える ※ユーザー数やチャット対応数、有人チャットなどに制限あり |

|

チャネルトーク |

AI/自動応答エージェント/有人チャットへの切り替え/多様なチャネル統合/顧客プロフィールのダッシュボード/通知機能/履歴分析など |

・WebチャットやLINE連携など基本的なチャット機能が使える ※履歴閲覧期間や接続数など、一部機能に制限あり(問い合わせ履歴は無料プランでは一定期間のみ閲覧可能) |

ツールごとに特色が異なり、制限範囲も設けられているため、自社の運用体制や導入目的に応じて最適なサービスを選ぶことが大切です。まずは無料プランで試し、効果を確認した上で有料版への移行を検討しましょう。

HubSpot

「HubSpot」は、CRMを中核に据えたマーケティング・営業・カスタマーサポートを一元管理できるオールインワンのプラットフォームです。

「HubSpot」は、CRMを中核に据えたマーケティング・営業・カスタマーサポートを一元管理できるオールインワンのプラットフォームです。

チャットボットは、問い合わせ対応や見込み客の情報収集などに活用でき、顧客との関係構築を自動化・効率化します。

無料プランでも基本的なチャット対応機能が使えますが、より高度な自動化やCRM連携には有料プランが必要です。

- 製品サイト:https://www.hubspot.jp/

- 開発・提供元:Hubspot

- 利用シーン:カスタマーサポート、社内ヘルプデスク、マーケティング支援

- 無料トライアル期間:無料版あり(※機能制限あり)

- 価格:

- 初期費用:記載なし

- 月額費用:1,080円〜

Tayori

「Tayori」は、問い合わせフォーム、アンケート、チャットなどの機能を低コストで導入できるCS向けツールです。

「Tayori」は、問い合わせフォーム、アンケート、チャットなどの機能を低コストで導入できるCS向けツールです。

ノーコードで導入でき、直感的な操作性が特徴です。FAQとの連携によってチャット対応を自動化し、少人数の企業や個人事業主に親しまれています。

無料プランでも基本機能を利用できますが、登録件数やチーム機能に制限があります。

- 製品サイト:https://tayori.com/feature/ai-chatbot/

- 開発・提供元:https://tayori.com/

- 利用シーン:カスタマーサポート、社内ヘルプデスク

- 無料プランの利用範囲:14日間

- 価格:

- 初期費用:無料

- 有料プランの月額費用:3,800円(税別)〜

チャネルトーク

「チャネルトーク」は、WebチャットとCRMを組み合わせたコミュニケーションツールで、特にECサイトやスタートアップ企業に人気があります。

「チャネルトーク」は、WebチャットとCRMを組み合わせたコミュニケーションツールで、特にECサイトやスタートアップ企業に人気があります。

チャットだけでなく、ポップアップ通知やLINE連携などマーケティング機能も充実。訪問者とのリアルタイム接点を増やすことで、売上アップにも貢献します。

無料プランでも十分に運用できますが、広告の非表示や高度な機能を使うには有料プランへの移行が必要です。

- 製品サイト:https://channel.io/ja/user-chat

- 開発・提供元:https://channel.io/ja

- 利用シーン:カスタマーサポート、社内ヘルプデスク、マーケティング支援

- 無料プランの利用範囲:接客チャット(30日以内は履歴確認可能)、社内チャット、最大30人・1時間接続できるボイス・ビデオMeet

- 価格:

- 初期費用:無料

- 有料プランの月額費用:2,700円/月(年払いの場合)※月払いの場合は3,600円/月

無料トライアルが可能なチャットボット6選

チャットボットやFAQ自動化ツールは、業務効率化や顧客対応の品質向上に効果的です。ここでは、代表的な6つのツールについて、主な機能や無料で利用できる範囲を比較しました。

|

サービス名 |

主な機能 |

無料で使える範囲 |

|

AI-FAQボット |

FAQ自動応答・社内チャット連携・管理画面あり |

トライアル(要問い合わせ) |

|

ChatPlus |

チャットボット+有人対応・ログ分析・外部連携 |

月間500件まで無料(広告表示あり) |

|

Officebot |

社内FAQ自動応答・定型業務支援・Teams連携 |

無料プランあり(機能制限あり・要問い合わせ) |

|

GoQSmile |

Webチャット・LINE連携・有人対応切り替え |

月間100通まで無料プランあり |

|

Dialogflow |

自然言語処理・多チャネル対応・開発者向け自由度高い |

無料(Standard Edition/月間リクエスト数制限あり) |

|

FirstContact |

SNS連携・営業支援テンプレート・ノーコード構築 |

初期費用・月額無料(無料プランあり) |

用途や規模、対応チャネルに応じて、適したチャットボットツールは異なります。まずは無料プランで試して、自社の業務に最適なものを見つけてください。

※以降の情報は、2025年12月時点で各製品サイトに掲載されている情報に基づきます。最新の情報は必ず各製品サイトで確認してください。

AI-FAQボット

「AI-FAQボット」は、独自開発の日本語特化AIエンジンにより、高精度なFAQ自動応答を実現するツールです。

「AI-FAQボット」は、独自開発の日本語特化AIエンジンにより、高精度なFAQ自動応答を実現するツールです。

社内問い合わせやカスタマーサポート業務の負担を軽減し、シナリオ型・自然言語型どちらにも対応。SlackやTeamsとも連携可能で、社内外の問い合わせ対応を一元化できます。

- 製品サイト:https://faq-bot.ai/ja/

- 開発・提供元:L is B

- 利用シーン:カスタマーサポート、社内ヘルプデスク

- 無料トライアル期間:30日(QA数100問まで)

- 価格:

- 初期費用:記載なし

- 月額費用:1~100問まで:30,000円

(※以降、100問増えるごとに10,000円追加)

ChatPlus

「ChatPlus」は、リアルタイムチャット機能に加え、チャットボットによる自動応答やログ分析機能を搭載したチャットサポートツールです。

「ChatPlus」は、リアルタイムチャット機能に加え、チャットボットによる自動応答やログ分析機能を搭載したチャットサポートツールです。

Web接客・問い合わせ対応・CV改善など幅広い用途に対応します。豊富な外部連携が可能で、顧客対応の自動化と品質向上に役立つでしょう。

- 製品サイト:https://chatplus.jp/

- 開発・提供元:チャットプラス

- 利用シーン:カスタマーサポート、社内ヘルプデスク、マーケティング支援

- 無料トライアル期間:10日間

- 費用:

- 初期費用:0円

- 月額費用:1,500円〜170,000円(税抜)

Officebot

「Officebot」は、業務の定型問い合わせ対応を自動化し、社内ヘルプデスクや総務・人事部門の負荷軽減を目指すチャットボットです。

「Officebot」は、業務の定型問い合わせ対応を自動化し、社内ヘルプデスクや総務・人事部門の負荷軽減を目指すチャットボットです。

社内FAQデータの学習機能や、管理画面での直感的な編集機能が特徴です。Microsoft Teamsなどとの連携もスムーズに行えます。

- 製品サイト:https://officebot.jp/

- 開発・提供元:ネオス

- 利用シーン:カスタマーサポート、社内ヘルプデスク

- 無料トライアル期間:1カ月

- 価格:

- 初期費用:記載なし

- 月額費用:記載なし

GoQSmile

「GoQSmile」は、サイト訪問者への自動応答から有人チャットへの切り替えまでをスムーズに行える国産チャットツールです。

「GoQSmile」は、サイト訪問者への自動応答から有人チャットへの切り替えまでをスムーズに行える国産チャットツールです。

LINE連携やポップアップ通知などの機能が充実し、小規模事業者にも使いやすいUIで、顧客満足度の向上に貢献します。

- 製品サイト:https://goqsmile.com/

- 開発・提供元:GoQSystem

- 利用シーン:カスタマーサポート、社内ヘルプデスク

- 無料トライアル期間:20日

- 価格:

- 初期費用:30,000円

- 月額費用:10,000円〜20,000円(税別)

Dialogflow

Googleが提供する「Dialogflow」は、自然言語処理に特化した高機能チャットボット開発プラットフォームです。

Googleが提供する「Dialogflow」は、自然言語処理に特化した高機能チャットボット開発プラットフォームです。

音声・テキスト両対応で、LINEやMessenger、Slackなどさまざまなチャネルと連携できます。無料でも強力な機能を使え、開発者向けの自由度が高い点が魅力です。

- 製品サイト:https://cloud.google.com/products/conversational-agents?hl=ja

- 開発・提供元:https://cloud.google.com/products/conversational-agents?hl=ja

- 利用シーン:カスタマーサポート、社内ヘルプデスク、マーケティング支援

- 無料プランの利用範囲:新規登録で $600 分の無料クレジットを付与(初回利用時に自動適用・有効期限12か月)

- 価格:

- 初期費用:記載なし

- 月額費用:問い合わせにより見積もりが可能

FirstContact

「FirstContact」は、ノーコードで構築できるチャットボットサービスで、顧客対応の自動化に特化。LINEやInstagramなどSNSとの連携に強く、営業支援にも活用が可能です。テンプレートも豊富で、マーケティング用途にも適しています。

「FirstContact」は、ノーコードで構築できるチャットボットサービスで、顧客対応の自動化に特化。LINEやInstagramなどSNSとの連携に強く、営業支援にも活用が可能です。テンプレートも豊富で、マーケティング用途にも適しています。

- 製品サイト:https://first-contact.jp/

- 開発・提供元:https://first-contact.jp/

- 利用シーン:カスタマーサポート、社内ヘルプデスク、マーケティング支援

- 無料トライアル期間:20日間

- 価格:

- 初期費用:無料(※生成AIプランのみ初期費用100,000円)

- 月額費用:2,980円〜60,000円

▼あわせて読みたい

無料のチャットボットを選定する際のポイント

無料で使えるチャットボットツールは数多くありますが、導入後に「思っていた機能と違った」「社内で使いこなせなかった」といった失敗も少なくありません。自社に合ったチャットボットを見つけるためには、以下の3つのポイントを意識して選定することが重要です。

|

導入目的を明確にする

まず大前提として、なぜチャットボットを導入するのか、目的を明確にすることが大切です。例えば、「よくある質問への対応を自動化したい」「社内ヘルプデスクの負担を減らしたい」「Web接客でコンバージョン率を高めたい」など、用途によって最適なツールは異なります。

カスタマーサポート、社内FAQ、営業支援など、それぞれの目的に特化したチャットボットもあるため、目的を具体的に言語化することで、選びやすくなるでしょう。

対応プラットフォームや外部ツールとの連携

チャットボットが対応しているプラットフォーム(LINE、Slack、Teams、Instagramなど)や、外部サービス(Googleスプレッドシート、CRM、MAツールなど)との連携可否は、選定時に必ず確認すべきポイントです。

例えば、社内チャットで使いたい場合はビジネスチャットツールと連携していると活用度が上がり、顧客対応であればSNSやWebサイトとの連携が必要です。また、社内の既存業務フローやSaaSツールとスムーズに統合できるかどうかも、運用面での使いやすさを大きく左右します。

機能アップグレードや有料プラン切り替えのしやすさ

無料プランから始めて、後に有料プランへ移行するケースも多いため、スムーズな切り替えが可能かどうかも重要な判断材料です。

例えば、無料プランでは月間のチャット回数や対応件数に制限がある一方で、有料プランではログ分析やAI機能、外部連携が充実することがあります。

初期導入時には無料でテストでき、必要に応じて段階的に機能追加できる設計になっているかをチェックしておくことで、長期的な運用コストや拡張性にも対応できるでしょう。

▼あわせて読みたい

無料のチャットボットを利用するときの注意

無料のチャットボットを利用する際には、使える機能やトライアル期間に注意が必要です。事前に確認しておかなければ、せっかくのトライアル期間が無駄になりかねません。ここでは、無料のチャットボットを導入するときの注意点として、以下の2つを解説します。

|

それぞれ詳しく解説します。

使える機能に制限がある

多くのチャットボットでは、無料版で利用できる機能に制限があります。導入後に使いたい機能をトライアルで試せない可能性もあるため、注意が必要です。

例えば、登録できるFAQの数が制限されていて、十分な問い合わせ対応ができないこともあります。また、チャットボットを設置できるプラットフォームが、指定されたアプリ内に限られているケースもあるでしょう。

その他、導入時や運用中のサポートが受けられないこともあるため、ITツールの導入に不安がある場合は、相談先を確保しておくことが大切です。無料プランの機能やサポートで不足が生じる可能性があるときには、有料プランの利用を検討しましょう。

トライアル期間が終わると自動で有料プランに移行することもある

無料プランの多くは、期間限定のトライアルとして設定されています。トライアル期間が終了すると、自動的に有料プランへ移行することがあるため、終了期間の確認は欠かせません。

トライアル期間は、「本当にそのチャットボットを導入してよいかどうか」「自社に合っているかどうか」を判断するための期間です。いつまで無料で使えるのか、事前にしっかりと確認し、トライアル期間を有効に活用しましょう。

▼チャットボット導入前に知りたいポイントをまとめたお役立ち資料をご用意しています。

問い合わせ数の削減には“賢く答える”AIチャットボットの活用がおすすめ

%20(1).webp?width=694&height=328&name=%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%AB%20(1)%20(1).webp) AIチャットボットを導入することで、ユーザーの利便性を高めるだけでなく、担当者の負担を軽減することもできます。「問い合わせが多く対応漏れが起きている」「対応品質を安定させたい」などの課題を感じている場合は、AIチャットボットの導入を検討してみましょう。

AIチャットボットを導入することで、ユーザーの利便性を高めるだけでなく、担当者の負担を軽減することもできます。「問い合わせが多く対応漏れが起きている」「対応品質を安定させたい」などの課題を感じている場合は、AIチャットボットの導入を検討してみましょう。

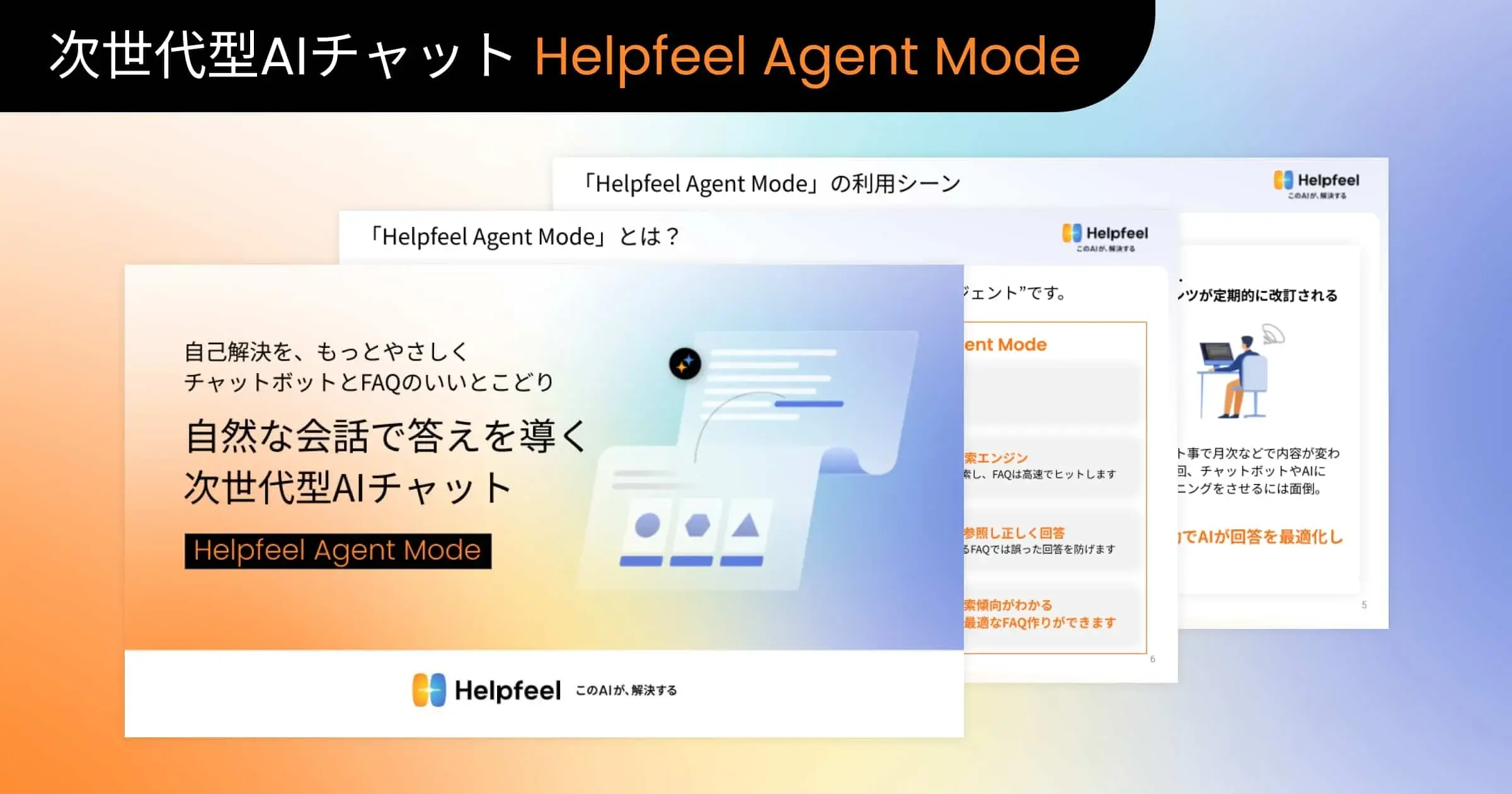

Helpfeel Agent Mode(AIチャットボット) は、ユーザーの質問に対してAIがその場で回答を生成し、柔軟かつ自然な対話で課題解決へ導きます。従来のFAQやシナリオ型チャットボットでは拾いきれなかった質問にも対応でき、掘り下げたやりとりも可能です。

独自の「意図予測検索3」によって社内ドキュメントやFAQを横断検索し、信頼できる情報をもとに回答を提示。“答える”だけでなく“理解して導く”AIとして、Helpfeel Agent Modeは自己解決体験を新しいレベルへ進化させます。

AIチャットボットを導入することで、ユーザーの利便性を高めるだけでなく、担当者の負担軽減など企業側にもメリットがあります。Helpfeel Agent Modeで、自己解決体験の新しいスタンダードをぜひ体感してください。