カスタマーエクスペリエンス(CX)とは?

カスタマーエクスペリエンス(CX)は、単なる「顧客満足」とは異なり、顧客との接点全てに影響する体験価値のことを指します。まずは、その本質と重要性について、整理していきましょう。

カスタマーエクスペリエンスとは顧客に提供する「形にならない価値」のこと

カスタマーエクスペリエンス(CX)とは、顧客が企業やブランドと関わる中で感じる「総合的な体験価値」のことです。商品を購入する前から、購入後のサポート、再利用に至るまでの、あらゆる接点が含まれます。

例えば、ウェブサイトの使いやすさ、問い合わせ対応の丁寧さ、ブランドイメージなど、目には見えない「感情」「信頼」「印象」がCXを構成する要素です。この「形にならない価値」は、価格やスペックといった物理的な価値以上に、顧客の購買判断や継続利用に大きく影響します。

顧客が感じる心地よさや信頼が強いほど、企業へのロイヤルティは高まり、他社との差別化につながります。

▼700サイト以上を支援してきたHelpfeelのCX向上ノウハウを、無料で公開中です。今後のCX改善にぜひお役立てください。

.webp)

カスタマーエクスペリエンスの重要性

現代では製品の品質や価格だけでなく、サイトデザイン、店舗の雰囲気、スタッフ対応、SNSでの情報提供など、多様な場面での体験が、顧客の購買行動を大きく左右します。

多くの顧客が、体験を製品・サービスと同等に重視しています。優れた顧客体験ができることは、企業の競争優位性を決定づける重要な要素の1つです。良質な体験は、顧客満足度や ロイヤルティ向上に直結するため、カスタマーエクスペリエンス(CX)が重視されています。

▼あわせて読みたい

カスタマーエクスペリエンス(CX)とUX・CS・DXの違い

カスタマーエクスペリエンス(CX)は、UX・CS・DXと混同されがちです。ここでは、以下3つについて、詳しく解説します。

|

CX向上に向けた取り組みを実践するため、それぞれの違いを理解していきましょう。

ユーザーエクスペリエンス(UX)との違い

カスタマーエクスペリエンス(CX)とユーザーエクスペリエンス(UX)の主な違いは、「対象範囲」にあります。UXは、商品やサービスを利用したときに得られる顧客体験のことです。

一方、CXは、認知から購入後のサポートまでを含んだ顧客体験を指します。つまり、UXはCXの一部という位置付けです。

CXは、商品やサービスに限らず、人による接客や購入後のアフターフォローなど広い範囲を対象としています。しかし、UXの対象は商品・サービスに限られる点が大きな違いです。

購入後の顧客体験をもとに、商品・サービスの品質改善や顧客との接点を見直していくことで、販売戦略のヒントを得られるでしょう。UXを向上させていけば、商品・サービスの利用率やユーザー満足度も高まります。

▼あわせて読みたい

カスタマーサティスファクション(CS)との違い

カスタマーエクスペリエンス(CX)は「体験全体の満足度」、カスタマーサティスファクション(CS)は「商品やサービス自体の満足度」を指します。

CSは、「顧客満足度」を意味し、商品・サービスに対して顧客がどれだけ満足しているかを測る指標です。たとえば「価格」「使いやすさ」「ラインナップの豊富さ」などが評価の対象になります。

一方でCXは、購入前・購入後を含む広範囲の体験が対象となり、ブランド全体の印象にも影響を及ぼします。したがって、CSが高い=CXが高いとは限りませんが、CSの改善はCXの向上に寄与するといえます。

▼あわせて読みたい

デジタルトランスフォーメーション(DX)との違い

デジタルトランスフォーメーション(DX)は、データ・デジタル技術によって変革する手段である点が、カスタマーエクスペリエンス(CX)との違いです。

DXとは、デジタル技術を用いて、業務プロセスや人々の生活を変革するという概念です。DXにより、業務効率化や生産性の向上、新たな価値の提供などが期待できます。

データやデジタル技術を活用し、顧客・社会のニーズに応えることで、企業の競争優位性の向上も実現できるでしょう。DXによって顧客の利便性が向上すれば、顧客体験にも影響を与えます。そのため、DXで顧客ニーズにマッチしたサービスに変革させることは、CXの向上につながるでしょう。

カスタマーエクスペリエンス(CX)が注目を集める背景

カスタマーエクスペリエンス(CX)が注目を集める背景には、主に以下の2つがあります。

|

より効果の高い施策を検討するためにも、必要性を読み解いていきましょう。

コモディティ化による価値訴求の再定義

現代では、製品やサービスの機能面での差別化が難しくなり、どの商品も似たり寄ったりになってきています。このような「コモディティ化」が進む中、企業には「選ばれる理由」の再定義が求められています。

価格や性能だけではなく、購入前後の体験や感情的な満足度といった「形にならない価値」こそが、競争力を高める上で不可欠です。こうした背景から、カスタマーエクスペリエンス(CX)が重要視されています。

顧客の情報発信による影響

SNSやレビューサイトの普及により、顧客は自らの体験をリアルタイムで世界中に発信できるようになりました。その影響力が、企業のマーケティング活動による効果を大きく上回ることも珍しくありません。

ポジティブな体験が口コミによって広がると、ブランドの信頼性向上や新規顧客の獲得につながります。一方で、ネガティブな体験は、その信頼を一瞬で損なうリスクにもなり得ます。

そのため、企業は「どのような体験を提供するか」を、戦略的に設計しなければなりません。顧客接点での細かな対応や感情的な価値提供の積み重ねが、企業ブランドの評価や売上に直結する時代だといえます。

▼CX向上の秘訣をまとめたお役立ち資料をご用意しています。ぜひ併せてご覧ください。

カスタマーエクスペリエンス(CX)向上の効果やメリット

カスタマーエクスペリエンス(CX)を高めることは、企業にとって多くのメリットをもたらします。ここでは、CX向上による代表的な効果やメリットを、以下の4つ紹介します。

目的を明確にするためにも、それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。

顧客と企業との信頼性の構築が可能となる

CXを向上させることは、顧客と企業の信頼性の構築につながります。購入前から購入後まで、質の高いサービスを提供することで、商品・サービスまたはブランド・企業に対する信頼や愛着心の向上が期待できます。

どんなに優れた商品・サービスであっても、接客やアフターフォローの質が低ければ、企業やブランドに対する不信感につながりかねません。その結果、購買の機会を逃してしまう恐れがあるでしょう。

また、サービスに不満を感じると、競合他社に乗り換えられてしまう可能性もあります。PwC Japanが行った12カ国1万5,000人を対象に実施したアンケート調査では、1回でも良くない体験を受けただけで、32%の顧客がブランドから離反したという結果が出ています。

一度失った顧客を取り戻すことは、簡単なことではありません。そのため、顧客と信頼関係を築き、顧客離れを防ぐ必要があるでしょう。

参考:PwC Japanグループ「顧客エンゲージメントの最適化」

既存顧客による宣伝効果が見込める

CXを高めることで、既存顧客が自発的に商品やサービスを推奨する「宣伝効果」も期待できます。CXによって顧客ロイヤルティが高まると、SNSやレビューサイトを通して、ポジティブな口コミが広がる可能性があるためです。

近年では、商品やサービスの購入にあたって、口コミやレビューを参考にする消費者は年々増加しており、評価の高いものほど選ばれやすい傾向が見られます。

顧客による情報発信は、企業にとって広告費をかけずに信頼性の高い情報を拡散できる手段の1つです。

ブランドイメージの向上が見込める

CXの向上は、ブランドイメージの向上に直結します。顧客にとって快適で満足度の高い体験を提供することで、企業やブランドに対する好感度が高まり、ロイヤルティの強化につながります。

特に、ロイヤルカスタマーは自社の他の製品やサービスにも関心を示しやすいため、クロスセルやアップセルの機会が広がります。結果として、顧客1人あたりの売上増加やLTV(顧客生涯価値)の向上が期待できるでしょう。

リピーターを獲得できる

優れたCXの提供は、リピーターの獲得にも直結します。新規顧客の獲得ももちろん重要ですが、持続的な収益を確保するためには、既存顧客の継続利用、すなわちリピーターの存在が欠かせません。

購買プロセスにおいて良質な体験を提供できれば、「次回もこのブランドを選びたい」「このサービスを継続して使いたい」といった意欲が高まり、継続的な購入・利用につながるでしょう。これにより、安定した売上基盤を構築することが可能になります。

▼リピーターを獲得するにはリテンションマーケティングが鍵。リテンションマーケティングについてまとめたお役立ち資料を用意していますので、併せてご覧ください。

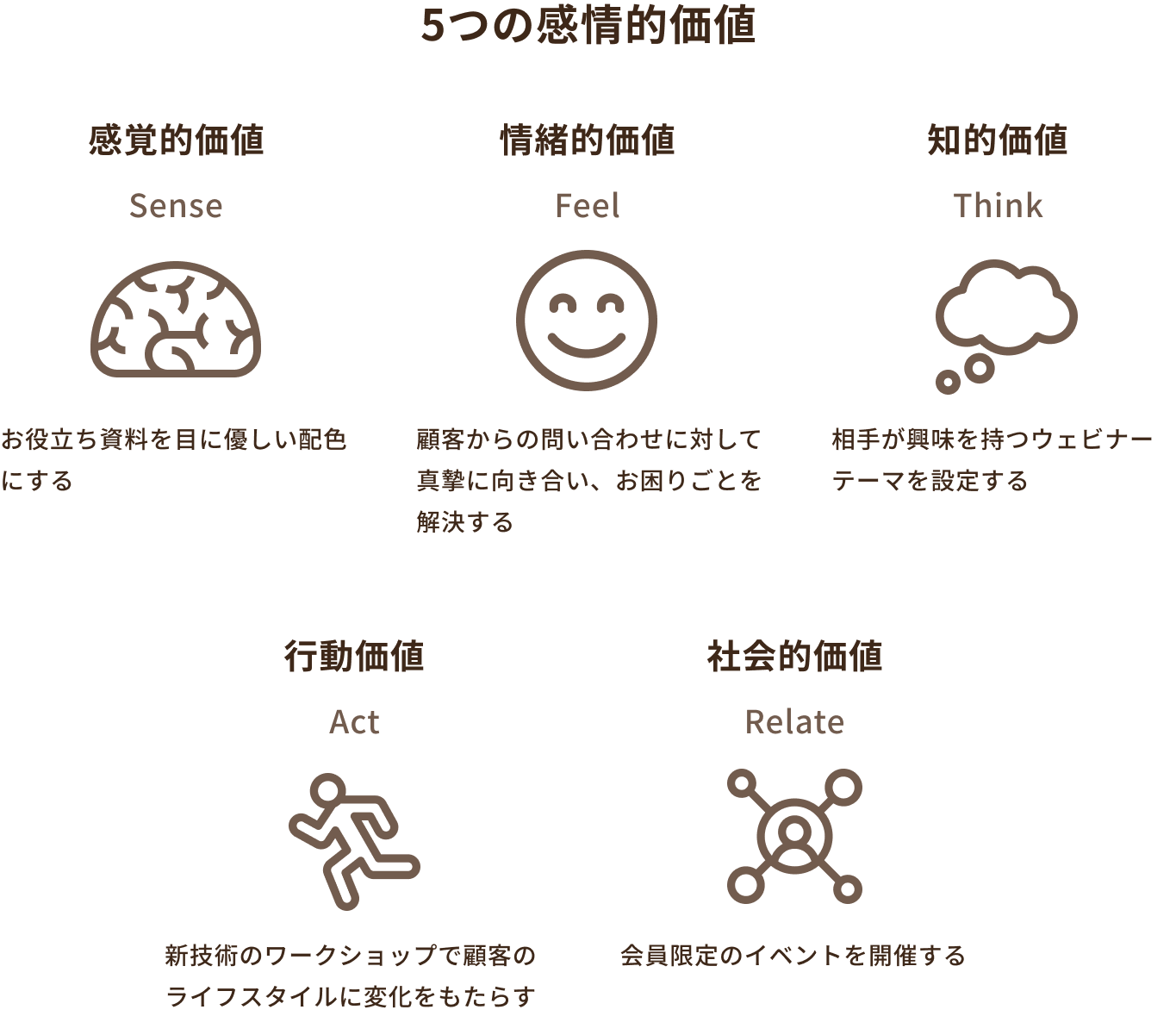

カスタマーエクスペリエンス(CX)の感情的価値

カスタマーエクスペリエンス(CX)の概念を日々の実務に取り入れるためには、より具体的かつ体系的に考えなければなりません。

そこで、経営学者でありコロンビア大学ビジネススクール教授のバーンド・H・シュミット氏が提唱した「5つの感情的価値」の考え方を紹介します。

シュミット氏は著書「経験価値マネジメント」の中で、数値化が難しい感情的価値を以下の5つに分類しています。

|

視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚など、五感を通じて得られる価値 |

|

喜び・驚き・安心感など、感情に訴えかける価値 |

|

好奇心や思考を刺激する知的な価値 |

|

身体的な体験やライフスタイルの変化につながる価値 |

|

共感や帰属意識、他者とのつながりを感じさせる価値 |

それぞれの感情的価値について、詳しく見ていきましょう。

感情的価値①:感覚的価値(Sense)

顧客が体感する価値です。人間が持つ五感(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)を通してとらえることができます。また、つい触れたり、食べたりしたくなるような「手触りが良さそう」「おいしそう」といった直感的な感覚も感覚的価値に分類されます。

ビジネスシーンでは、顧客向けの資料を目に優しい配色にしたり、ウェビナーの待ち時間にリラックスできる音楽を流したりすることなどが該当します。また、サービスや商品がもたらす空間の音や香り、手触りなどにこだわることで、感覚的価値を高めることができます。

感情的価値②:情緒的価値(Feel)

顧客が心情として感じられる価値です。感動、驚き、安心といった感情がこれに含まれます。

商品やサービスの魅力に加え、企業姿勢や対応力も情緒的価値に影響します。例えば、カスタマーサポートやカスタマーサクセスであれば、顧客からの問い合わせに対して真摯(しんし)に向き合い、顧客の困りごとや悩みを解決する丁寧な対応によって情緒的価値を提供できます。

感情的価値③:知的価値(Think)

顧客の創造性や好奇心を刺激する価値です。学びや知識を通して提供できます。

例として、お役立ち記事やウェビナー、ホワイトペーパーなどが挙げられます。ただし、顧客に知的価値を提供するためには一方的な自社の宣伝ではなく、相手が興味を持つテーマを設定する必要があります。

知的好奇心をくすぐる顧客体験によって、「この企業は面白い」「この企業と関わると学びが多い」と感じてもらうことが大切です。

感情的価値④:行動価値(Act)

顧客の行動によって生まれる価値です。身体的認知を経て得られると定義されています。

例として、VRを用いた仮想体験や、新技術のワークショップなど「やってみたかったこと」を手軽に試せる体験型サービス施設が挙げられます。

行動価値を提供することで顧客のライフスタイルやワークスタイルに変化をもたらすと、新たな習慣として根付き、顧客生涯価値(LTV)の向上が期待できます。

感情的価値⑤:社会的価値(Relate)

特定のコミュニティや文化への帰属意識によってもたらされる価値です。マズローの欲求5段階説で、人々には「社会的欲求」「承認欲求」が備わっているとされています。

顧客自身の価値観や信念に大きな影響を与える集団に帰属することで、特別感や誇りを価値として受け取ることができます。例としては、会員限定のコミュニティやイベント、地域限定キャンペーンなどが挙げられます。

また、一方的に利便を享受するだけでなく、「応援したい」「他の人にも知らせたい」といった「自己実現欲求」を満たすことでも社会的価値を提供できると考えられます。

カスタマーエクスペリエンス(CX)戦略で重視すべき顧客対応のポイント

企業の体制上、マーケティング・営業・カスタマーサポートなど、複数の部署が分担して顧客対応にあたることがほとんどです。しかし、部署間の情報共有が十分ではなかったり、システムが連携されていないことも多いでしょう。すると、顧客の体験も分断されてしまい、CXの質の低下につながりかねません。

優れたCXを実現するには、あらゆるタッチポイントでどのように対応をし、感情的価値を提供するか、俯瞰(ふかん)して設計することが重要です。CX戦略で重視すべき顧客対応のポイントには、以下の5つがあります。

|

優れたカスタマーエクスペリエンスを実現するために、それぞれのポイントを詳しく解説していきます。

顧客対応①:一人ひとりの顧客にあわせた商品やサービスを提案する

企業が顧客一人ひとりに合わせて商品やサービスを提案することを、パーソナライズ(またはパーソナライゼーション)と呼びます。現代の顧客は日々膨大な情報に囲まれており、自分にとって本当に必要な商品やサービスを見つけるのが難しくなっています。

そのため、顧客の興味・関心や趣味・嗜好(しこう)に合わせた提案が求められます。パーソナライズされた提案例は、すでに生活に浸透しています。

例えば、ECサイトで表示される「レコメンド表示」や、購入履歴をもとに送信されるメールなどが代表的です。これらを実現するためは、顧客と接する機会の多い営業担当者やカスタマーサポート担当者が中心となって、顧客の属性や興味・関心などを把握しておく必要があります。

顧客対応②:必要な情報を適切なタイミングで提供する

優れたCXを実現するためには、顧客にとって価値のある情報を、「最も必要なタイミング」で提供することも重要です。

例えば、顧客の興味に合わせた広告配信や、顧客情報管理の徹底、チャットやLINEといった身近なコミュニケーションツールの採用によって、適切な情報提供が可能になります。

特に、顧客にとって最も緊急性が高いのは、「問い合わせ」のニーズが発生した瞬間です。お客様窓口や問い合わせフォームといった有人対応に加え、最近ではFAQシステム、チャットボットといった、自己解決型の顧客対応も普及しています。

これにより、顧客は混雑で待たされることもなく、24時間365日いつでも瞬時に問題を解決できるようになります。自動応答で解消できる問い合わせは自己解決型に任せ、複雑な課題には有人対応で丁寧にサポートするといった使い分けにより、良質なCXが実現します。

顧客対応③:情緒的価値をもたらすメッセージを意識する

おもてなしの心や文化は、対面コミュニケーションで発揮されるイメージが強いかもしれません。しかし、販売や顧客対応のデジタル化が進む今、おもてなしをいかにオンラインに取り入れるかが鍵を握ります。

たとえば、FAQの言い回し、メールの件名、エラーメッセージの文面など、すべてが企業の「声」として顧客に届きます。小さなやりとりにも心を込めることで、顧客の感情に寄り添う情緒的価値を生み出すことができます。

顧客対応④:顧客とのあらゆる接点で施策を実施する

CXを向上させるためには、顧客とのあらゆる接点で施策を行うのがおすすめです。顧客との接点は、店舗での接客やイベントセミナー、Webサイト、SNS、広告など多岐にわたります。

こうした複数チャネルでのアプローチにより、顧客接点を広げ、商品・サービスの認知や購入・成約へとつなげていくことが可能になります。

ただし、リソース(人手や予算)不足から全てのチャネルで施策に取り組むことが難しいケースもあります。その場合は優先順位を決めて、施策を段階的に実行していきましょう。

顧客対応⑤:会社全体で取り組む

CXの向上において最も重要なのは、「会社全体で取り組む姿勢」です。施策を一方的に進めるのではなく、営業・カスタマーサポート・マーケティング・企画など複数の部門が連携する必要があります。

CXの向上を自社のミッションとして掲げ、従業員全員で共通認識をした上で業務を行っていくことが、顧客体験の質を継続的に高める鍵となります。

▼これまで700サイト以上を支援してきたHelpfeelのCX向上ノウハウを、無料で公開しています。今後の業務改善の際にぜひお役立てください。

.webp)

カスタマーエクスペリエンス(CX)を向上させる5つの手順

カスタマーエクスペリエンス(CX)を高めるには、現状の可視化から改善の継続まで段階的な取り組みが不可欠です。ここでは、実践に役立つ5つの手順を紹介します。

|

効果的にCXを向上させるために、それぞれのステップを順を追って理解していきましょう。

サービスの現状を整理・可視化する

まずは、自社が提供している顧客体験の全体像を整理・可視化することが重要です。顧客との接点や各チャネルにおけるサービスフローをマッピングし、体験の流れを明確にすることで、CXの全体構造を把握できます。

この段階では、顧客アンケートや従業員ヒアリング、利用履歴などの定量・定性データを活用すると効果的です。特に「どこで顧客が離脱しているのか」「満足度が高い・低いポイントはどこか」といった視点を持って整理することで、改善の起点となる情報が得られます。

これにより、次のフェーズでの仮説立案や施策設計がスムーズに行えるでしょう。

顧客を分析する

次に、CX向上の鍵となる顧客理解を深めるため、データ分析を実施します。下記のような、顧客に関する多様な情報を統合・分析し、ペルソナを明確に設定しましょう。

|

また、NPS(ネット・プロモーター・スコア)やCSAT(顧客満足度)といった指標を活用することで、顧客の感情や満足度を数値化しやすくなります。

重要なポイントは「何に価値を感じているか」「不満に感じている点は何か」を定量・定性の両面で捉えることです。顧客の声から傾向やニーズを導き出すことで、精度の高い改善アプローチができるようになります。

▼あわせて読みたい

体験上のボトルネックを発見する

CXを向上させるには、顧客体験の中で課題となっている「ボトルネック」を見極めることが欠かせません。例えば、問い合わせ対応の遅さ、購入までの導線のわかりにくさ、カスタマーサポートの品質のばらつきなどが該当します。

現場でのヒアリングやVOC(顧客の声)の分析、顧客行動のログデータを用いると、どのタイミングで顧客が離脱・不満を感じているのかが明らかになります。

ボトルネックを見つけることで、改善すべき優先度の高いポイントが絞り込めるため、効果的かつスピーディーな施策立案が可能です。

▼あわせて読みたい

仮説を立てて施策を企画する

分析をもとに仮説を立て、その仮説に基づいたCX改善施策を企画・設計します。例えば「購入フローが複雑で離脱が多い」という課題に対し、「UI改善でクリック数を減らす」など具体的な仮説が立てられるでしょう。

仮説に対応する施策は、なるべく短期間で試せるスモールスタートを意識すると、検証・改善サイクルが回しやすくなります。

また、施策立案の際は社内の関連部署と連携をとり、実行可能性とコスト、効果の見込みを考慮しながら優先順位を決定することが重要です。顧客視点と事業視点のバランスを取りつつ、納得感のあるプランを設計してください。

成果の検証と改善を繰り返す

施策を実行した後は、効果の検証と継続的な改善が欠かせません。改善フェーズでは、以下の指標や手法を活用すると効果的です。

|

KPIやCS指標などを用いて、定量的に成果をモニタリングしましょう。

また、顧客からのフィードバックや新たに収集したVOCをもとに、改善点を洗い出すことも重要です。一度の施策で完璧を目指すよりも、PDCAサイクルを意識し、段階的に改善していきましょう。

特にデジタルチャネルにおいては、ABテストやユーザーテストなどを活用して、効果検証の精度を高めることも重要です。継続的に見直していくことで、徐々にCXの質は向上していくでしょう。

▼あわせて読みたい

カスタマーエクスペリエンス(CX)の成功事例

実際にCX向上に取り組み、成果をあげた3つの企業の事例を紹介します。どのような施策がどんな効果につながったのか、参考にしてみてください。

ストリーミングエンジンによる顧客体験価値の向上|ANA

全日本空輸株式会社(ANA)は、CX向上を目的に、デジタルとリアルを融合した顧客接点の最適化に取り組んでいます。

中でも注目されるのが、リアルタイムで顧客の状況を把握し、最適なタイミングで情報提供ができる「ストリーミングエンジン」の導入です。搭乗手続きや運航イレギュラーといった変化を検知し、「One to One」のパーソナライズされた案内を実現しています。

また、チャットボットやテキストマイニングを活用し、コンタクトセンターを単なる応対窓口からマーケティングセンターへと進化させました。こうした取り組みにより、2020年度には「IT最優秀賞(顧客・事業機能領域)」を受賞しています。

「コエキク改善レポート」による顧客満足度向上|ソニー損保

ソニー損保株式会社では、顧客の声を起点にサービス改善を行う「コエキク改善レポート」を活用しています。寄せられた多くのフィードバックを分析し、社内の関連部門と迅速に共有することで、継続的な改善サイクルを構築しています。

例えば、Web申込画面の表記の見直しや、サポートセンターの案内内容の改善など、顧客視点に立った細やかな対応を積み重ねてきました。これにより、顧客満足度の向上はもちろん、社内全体のCXに対する意識の醸成にもつながっています。

バーチャルショールームとEC事業拡大|ニトリ

株式会社ニトリホールディングスは、コロナ禍においても顧客体験を損なわないよう、バーチャルショールームを導入しました。オンライン上で店舗のような空間を体験できるこの取り組みは、顧客が自宅にいながら商品選びのイメージを膨らませられる点で大きな支持を得ています。

さらに、ECとの連携強化により購入体験をスムーズにし、店舗と同等以上の満足度を実現。リアルとデジタルを融合したCXの成功事例として、他業界にも影響を与えています。

▼CXの成功事例についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にご覧ください。

カスタマーエクスペリエンス(CX)を向上させる顧客対応ツール

カスタマーエクスペリエンス向上のためには、対応のスピード・正確性・丁寧さが重要です。革新的な検索型FAQシステム「Helpfeel」であれば、顧客の疑問を即時に解消し、良質なサービス体験を実現できます。

Helpfeelは、人ごとに微妙に異なる曖昧な言葉の表現や感覚的な表現、スペルミスなどにも対応できます。さらに、従来FAQの100倍高速での応答が可能です。顧客で迅速に適切なアンサーを検索できることで、サービスへの信頼感と満足感を生み出します。

Helpfeel導入によって削減できた問い合わせ対応時間を、カスタマーサポートの教育・人材育成時間にあて、さらなるカスタマーエクスペリエンスの充実を目指しませんか。ぜひお気軽にご相談ください。